我之前的幾篇文章分享了10個AI工具來打造天文教育apps,這篇文章則分享如何用Google Gemini AI中的圖片生成工具Banana,製作各種能認識電波天文學的有趣圖文。歡迎追蹤《與AI探索天文》的YouTube、FB、Threads、IG及X,並訂閱Substack電子報。我會分享如何運用各種AI工具,來探究你我好奇的天文主題、將它連結到生活及其他學科領域,並結合相關開放資料,打造有趣的天文應用程式與遊戲。我希望藉由這些分享,讓每個人都可以與AI創造出專屬自己的天文探索故事,拉近我們與星空的距離。

你閱讀著《資料視覺化:用Python為星空作畫》的4.1節,置身於《獵星者旅店》遊戲世界中。旅店老闆在木質櫃台上「啪」地一聲攤開一本厚實的羊皮名冊,熱情地為你介紹旅店內的各大天文公會。就在這時,一行字抓住了你的目光。

「打開收音機,聆聽宇宙的低語。歡迎加入『聽我的電波吧俱樂部』!」

老闆注意到你的視線,朗聲解說道:「這可是個特別的社團唷。成員們透過巨大的電波望遠鏡,捕捉天際深處的呢喃——從脈衝星規律的閃爍,到類星體遙遠的咆哮,甚至是......來自外星文明的一聲『你好』。」

你會心一笑。你看過改編自漫畫、由小芝風花主演的日劇《聽我的電波吧》。雖然這部劇跟天文八竿子打不著,但覺得這名字取得真妙,藉由電波二字將遙遠的天文連結到日常生活的流行文化。你好奇著,自己是否可以藉由AI工具的協助,將電波天文學的知識用漫畫及其他有趣的圖文呈現?

首先,要在圖中呈現哪些天文知識?你想到可以用AI工具取材並彙整一篇介紹電波天文學的報告,給AI畫圖時參考。於是你闔上書,打開Gemini切換到深入研究功能,輸入:「電波天文學是什麼?天文學家能用電波望遠鏡探索什麼現象?為何能用電波望遠鏡了解脈衝星、類星體及外星文明?請根據這些問題彙整英文資訊與相關學術論文,並撰寫一份適合一般大眾閱讀的臺灣正體中文教材。」

等待報告產出的過程,你一邊吃著拌入大腸的米粉湯,一邊複習那篇讓你認識Gemini深入研究功能的文章:「如何用Gemini的深入研究功能,設計一個能認識韋伯太空望遠鏡最新研究成果的遊戲?」。完食後,Gemini剛好通知已完成調查報告。

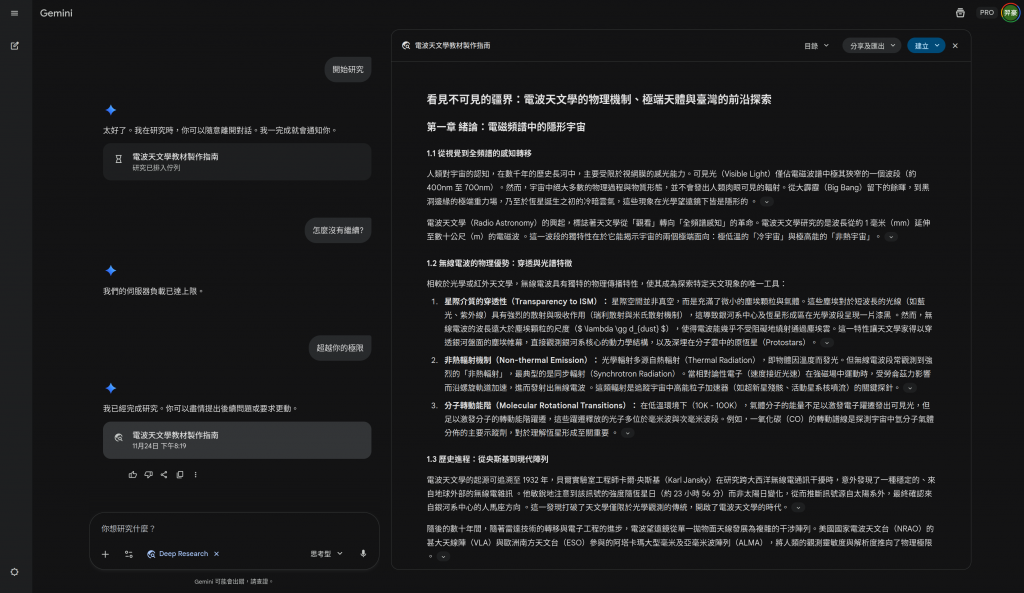

接著你在Gemini的工具選單中將「Deep Research」切換到有一根香蕉圖示的「建立圖像」,並上傳轉成PDF的報告,然後在對話框開始輸入:「畫一個奇幻風格的彩色漫畫圖,巫師跟半獸人在『獵星者旅店』內玩獵星者遊戲卡牌,他們運用卡牌上關於電波天文學的知識對戰,相關知識要根據pdf的內容,文字用台灣繁體中文。」

隨後,螢幕上渲染出一幅生動熱鬧的畫面。

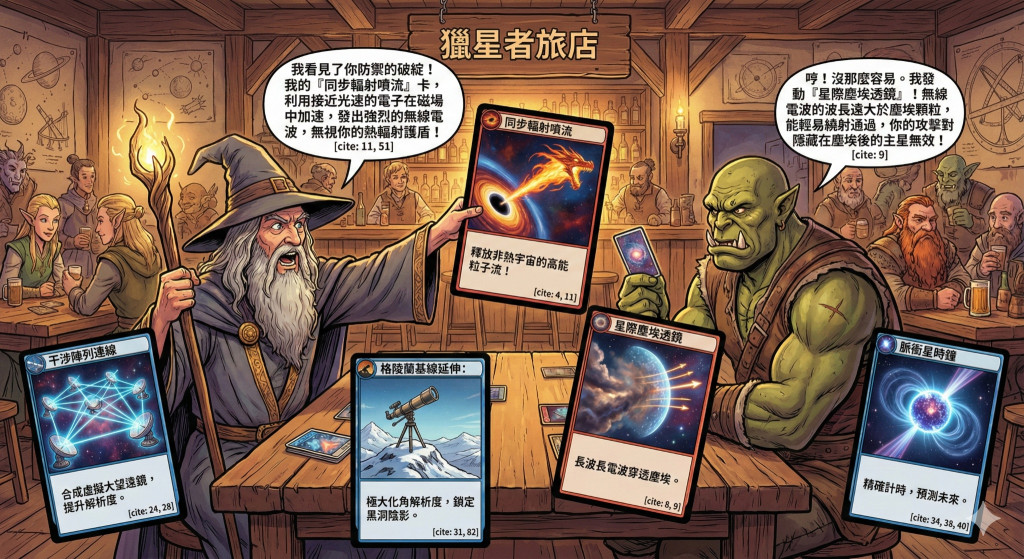

在溫暖的琥珀色燈光下,「獵星者旅店」的木質內裝栩栩如生,背景裡的精靈與矮人正舉杯暢飲。而畫面的焦點,是一位灰袍白鬚的巫師與一位魁梧的綠皮半獸人正隔桌對峙,進行著一場激烈的卡牌決鬥,桌面上還散落著「干涉陣列連線」、「格陵蘭基線延伸」以及「脈衝星時鐘」等卡牌。

巫師高舉著卡牌,大喊:「我看見了你防禦的破綻!我的『同步輻射噴流』卡能利用接近光速的電子在磁場中加速,發出強烈的無線電波!」;而半獸人則一臉自信,打出「星際塵埃透鏡」進行防禦,冷靜地反駁道:「無線電波的波長遠大於塵埃顆粒,能輕易繞射通過,你的攻擊對隱藏在塵埃後的主星無效!」

你心裡吐槽著半獸人:巫師的無線電波攻擊會直接穿過塵埃,狠狠地打在躲在後面的主星臉上。

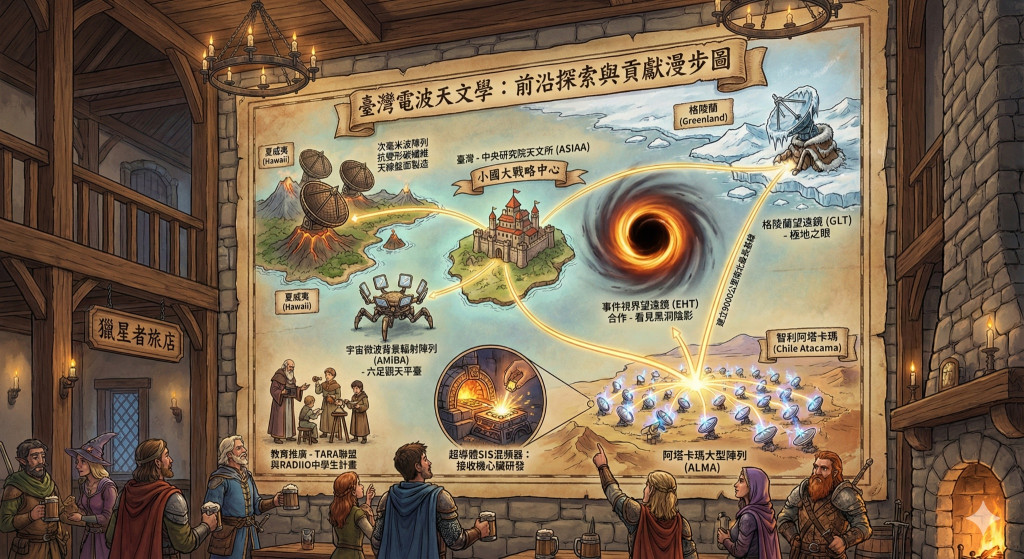

PDF報告中有一段是關於臺灣在電波天文學的關鍵角色,你想用旅遊景點圖來呈現這段知識,於是輸入下一張圖的產生指令:「畫面是中世紀奇幻RPG風格的『獵星者旅店』大廳,正中間的石牆上掛著一大幅2樓高的彩色手繪漫步旅遊景點圖,每個景點都是臺灣在電波天文學的貢獻,相關知識要根據pdf的內容,文字用台灣繁體中文。」

只見畫面隨即生成,溫暖昏黃的燭光映照著充滿木質與石材紋理的旅店大廳,眾多身穿披風的冒險者與矮人正圍聚在牆邊,抬頭仰望那幅佔據了整面石牆的巨型羊皮紙地圖。地圖標題赫然寫著「臺灣電波天文學:前沿探索與貢獻漫步圖」,原本生硬的科學據點被轉化為生動的奇幻地標:中央代表中研院天文所的「小國大戰略中心」化身為一座指揮全局的雄偉城堡,並透過散發光芒的金色路徑,連接至極地冰原上的格陵蘭望遠鏡、火山群中的夏威夷陣列,以及沙漠深處的阿塔卡瑪大型陣列。圖中更細膩描繪了彷彿機械巨獸的AMiBA六足望遠鏡與如同鍛造神器的SIS混頻器研發場景,而巨大的黑洞暗影則如神秘深淵般盤踞一方,完美地將台灣在全球電波天文學的佈局,轉譯成了一場激動人心的史詩冒險版圖。

你想起《與AI探索天文》的Threads上分享過的一篇文章「如何用Windsurf製作一個蒸汽龐克風格的歌詞網站來詠唱蓋亞太空望遠鏡的觀測任務?」,你喜歡那個會顯示天文知識歌詞的機器,於是輸入下一張圖的產生指令:「畫面是以水墨畫筆法勾勒出的『獵星者旅店』一角,鏡頭聚焦在中間一台蒸汽龐克風格點唱機,螢幕上顯示著歌詞,字字句句傳遞著老嫗能解的電波天文學簡介,一身蒸汽龐克風格的女劍客看著歌詞哼唱起歌來。歌詞中的天文知識要基於pdf的內容,文字用台灣繁體中文。」

隨著指令執行,出現一張充滿水墨韻味的圖,木造的旅店角落掛著「獵星者旅店」的招牌,那台巨大的蒸汽龐克點唱機正運轉著,金屬齒輪咬合與發光的真空管交織出復古科幻感,螢幕上清晰呈現著關於電波天文學的詩句,內容從肉眼未見的星空、穿透雲霧的電波、旋轉的脈衝星燈塔,一路講到黑洞與星際糖分子,最後更提及台灣小島嶼協助架設的「大耳朵」望遠鏡。一名身著皮甲、配戴護目鏡的女劍客瀟灑地倚靠在點唱機旁,一手扶著佩劍,神情愉悅地看著螢幕,隨著旋律輕輕哼唱著這首將深奧天文知識化為通俗易懂的宇宙歌謠。

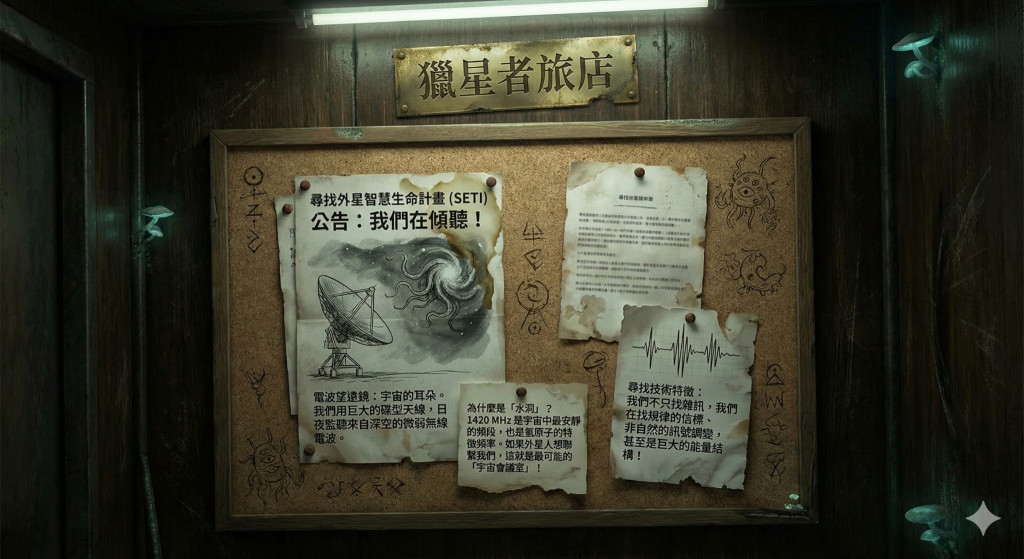

你前一陣子在《與AI探索天文》的IG上看到一張圖,是關於「如何藉由Claude Code用Python打造一個能認識行星科學的恐怖遊戲?」這篇文章,你喜歡那種能傳達天文知識的恐怖畫面,於是輸入下一張圖的產生指令:「畫面是『獵星者旅店』的電梯內,瀰漫著克蘇魯神話的恐怖氛圍。鏡頭聚焦在牆上的佈告欄,張貼著許多關於SETI計畫用電波望遠鏡尋找外星生命的公告。公告中的天文知識淺顯易懂且要基於pdf的內容,文字用台灣繁體中文。」

接著映入你眼簾的是電梯內昏暗綠光映照下的木質佈告欄,上方鐫刻著「獵星者旅店」的金屬牌顯得斑駁而充滿年代感,電梯兩側甚至滋長出散發幽光的奇異蕈類;佈告欄上張貼著數張邊緣泛黃的紙張,在看似理性的天文科普中滲透著令人不安的氣息。左側最大的海報以「尋找外星智慧生命計畫 (SETI) 公告:我們在傾聽!」為題,介紹電波望遠鏡如宇宙之耳般監聽來自外星的無線電波,但配圖中的星雲卻呈現出類似克蘇魯神話的觸手型態;下方紙條則用淺顯的文字解釋了「水洞」這個宇宙中最安靜的通訊頻段(1420 MHz)。最令人毛骨悚然的是,這些乘載著科學知識的紙張周圍,被不明人士用墨水塗鴉了許多長著眼睛的怪異生物與神祕符號,彷彿暗示著當我們凝視深空尋找外星智慧時,深淵中的古老存在也在透過這些頻率回望著我們。

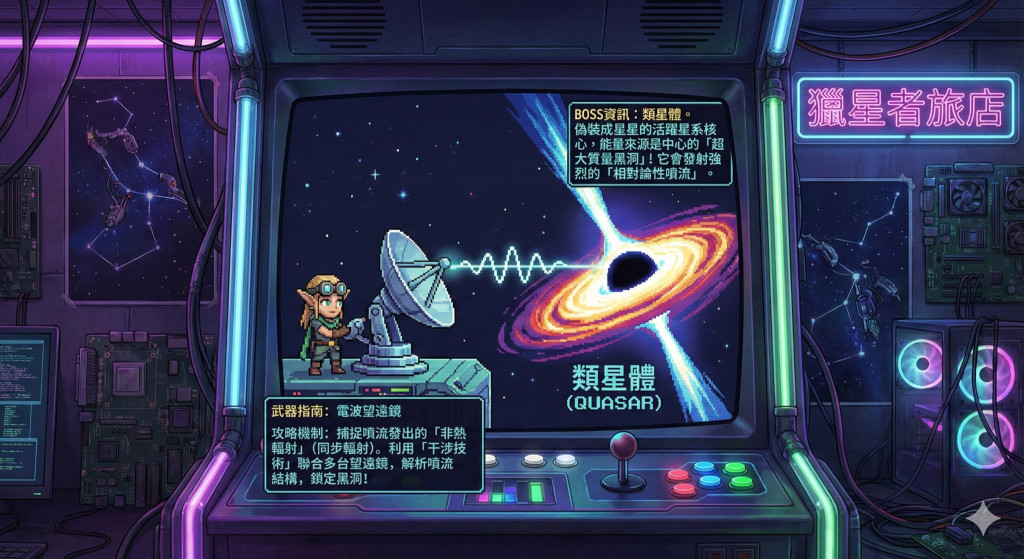

你想起《資料視覺化:用Python為星空作畫》8.1節所描述的旅店中的電子遊戲室,你喜歡哪些可以邊玩邊學天文的大型遊戲機台,於是輸入下一張圖的產生指令:「畫面是『獵星者旅店』的Cyberpunk風格遊戲室。鏡頭聚焦在一台大型電子遊戲機,像素風格的遊戲場景中有位操作著電波望遠鏡的精靈,正與一個叫類星體的魔物戰鬥。圖中要淺顯易懂地傳達『什麼是類星體以及如何藉由電波望遠鏡研究它』的天文知識,且要基於pdf的內容,文字用台灣繁體中文。」

隨著指令執行,眼前隨即浮現出一台沐浴在霓虹紫光中的大型遊戲機台,螢幕上正上演著一場復古像素風格的星際對決:一位配戴護目鏡的精靈熟練地操作著電波望遠鏡,向右方那擁有巨大吸積盤與噴流的「類星體」發射探測波束,而畫面兩側的資訊框巧妙地將科普知識轉化為遊戲介面,不僅揭示了這看似星星的BOSS其實是能量來源於超大質量黑洞的活躍星系核心,更將捕捉「非熱輻射」與利用「干涉技術」解析噴流結構的原理,包裝成玩家必須掌握的武器指南與攻略機制,生動地演繹了如何用天文物理知識擊敗宇宙魔物。

你就這樣不斷地發揮創意,用AI將天文知識拆解,重組成一張張有趣的圖文。

此篇文是由蘇羿豪經Gemini協助創作,文章以「創用CC姓名標示─非商業性 4.0(CC BY-NC 4.0) 國際版授權條款」釋出。歡迎分享追蹤《與AI探索天文》的YouTube、FB、Threads、IG及X,並訂閱Substack電子報。